বাংলাদেশের এনজিও খাত দীর্ঘদিন ধরে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে । যেখানে সরকারি ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ছিল, সেখানে এনজিওগুলো স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে, তাদের কার্যকারিতা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠছে। যাইহোক, এই প্রশ্ন শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যেও রয়েছে।

এই প্রতিবেদনটি নিজস্ব এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটের তথ্যের উপর ভিত্তি করে এনজিও খাতের সমালোচনাগুলি বিশ্লেষণ করেছে। আমরা দেখতে পেয়েছি যে, এনজিও এবং সরকারের মধ্যে যে লেনদেনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, তা আসলে কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয়। বরং এটি জটিল ও অদক্ষ আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফল। একইভাবে, এনজিও প্রশিক্ষণের অকার্যকারিতা কেবল পরিকল্পনার ত্রুটি নয়। এটি এমন জবাবদিহিতার লক্ষণ যেখানে দাতার চাহিদাগুলো মূল ফলাফলের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়, যার কারণে আসল দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সীমিত হয়ে পড়ে। দুঃখজনকভাবে, অনেক এনজিওর অভ্যন্তরীণ কাঠামোতেও এই সমস্যাগুলো প্রতিফলিত হয়। এর ফলে কর্মীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না এবং দাতা-চালিত কার্যক্রমের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

আমরা এই প্রতিবেদনে দেখতে পাই যে, এনজিও খাতের চ্যালেঞ্জগুলো বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। এগুলি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, অনিশ্চিত তহবিল ব্যবস্থা এবং দুর্বল নিয়ন্ত্রক কাঠামোর মতো বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে জড়িত। তাই, এনজিওদের তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে সব পক্ষকে তাদের মানসিকতা এবং কার্যপদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণমূলক মনোভাব ছেড়ে প্রকৃত সহযোগিতার দিকে এগিয়ে আসা। পাশাপাশি, এনজিওগুলোকে নিজস্ব অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা এবং সুবিধাভোগীর প্রতি জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে। দাতাদের এমন তহবিল মডেলের পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন যা শুধু বাহ্যিক, সহজে পরিমাপযোগ্য ফলাফলের ওপর জোর না দিয়ে, বরং বাস্তবে সুবিধাভোগীদের জন্য টেকসই পরিবর্তন নিশ্চিত করে।

প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশে এনজিও খাতের বিবর্তন

উন্নয়নের সহযোগী হিসেবে যাত্রা

বাংলাদেশে বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) ভূমিকা দেশের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর, এনজিওগুলো একটি নবীন রাষ্ট্রের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে জরুরি সাড়াদানকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। সরকার যখন চরম দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো সমস্যাগুলোতে হিমশিম খাচ্ছিল, তখন এনজিওগুলো সেই শূন্যস্থান পূরণ করে। গত কয়েক দশকে, তারা কেবল ত্রাণ কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তারা ক্ষুদ্রঋণ, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মতো বড় ধরনের উদ্যোগে ভূমিকা রেখেছে।

এই বিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের এনজিও খাত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলস্বরূপ, এখন সরকারও তাদের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হিসেবে বিবেচনা করে। দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাদের গ্রহণযোগ্যতা যথেষ্ট বেড়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এনজিওগুলো রাজনৈতিক অঙ্গনেও প্রভাবশালী আইনজীবী ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেছে। বাংলাদেশের ৯০০ শতাংশেরও বেশি গ্রামে এনজিওর নেটওয়ার্ক রয়েছে। এটি উন্নয়নশীল বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত এনজিও খাতের একটি বলে বিবেচিত হয়। তাদের অবদান অনস্বীকার্য। তবে, তাদের কার্যক্রমের কার্যকারিতা এবং সততা এখন নাগরিক ও সরকারি উভয় পক্ষের পক্ষ থেকে সমালোচনার মুখে পড়েছে।

সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

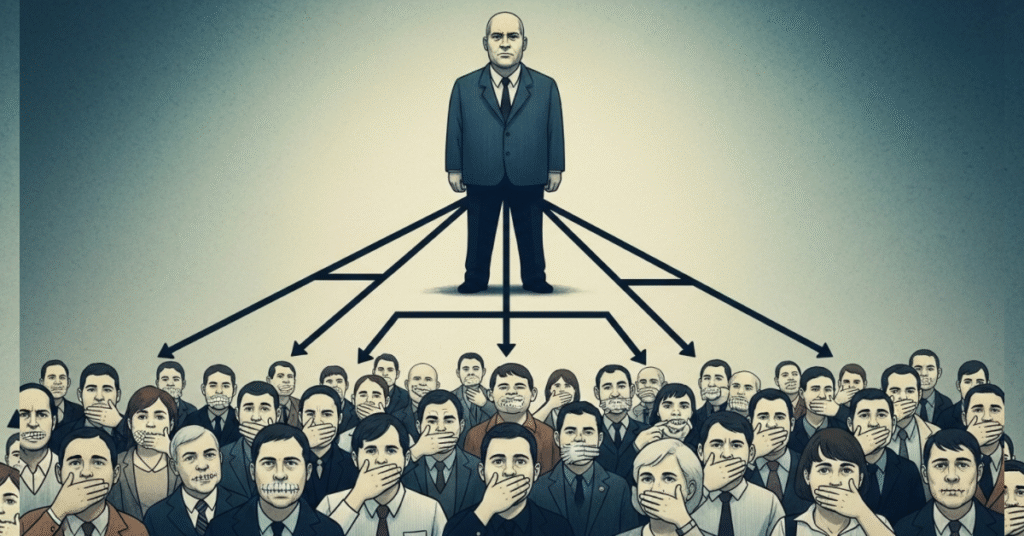

বাংলাদেশের এনজিও খাতের কার্যকারিতা নিয়ে কিছু নির্দিষ্ট সমালোচনা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। এই প্রতিবেদনটি সেই প্রচলিত সমালোচনাগুলোর গভীর বিশ্লেষণ করেছে। এটি প্রমাণ-ভিত্তিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি দেখায় যে, এনজিও-সরকার সম্পর্কের লেনদেনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয়। এটি একটি জটিল ও অদক্ষ আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফল। একইভাবে, এনজিও প্রশিক্ষণের অকার্যকারিতা কেবল ডিজাইনের ত্রুটি নয়। এটি এমন একটি জবাবদিহিতা ব্যবস্থার লক্ষণ যা দাতা-নির্ভর ফলাফলকে অগ্রাধিকার দেয়। এর ফলে আসল দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সীমিত হয়। তাছাড়া, অনেক এনজিওর অভ্যন্তরীণ কাঠামোও এই সমস্যাগুলোকে প্রতিফলিত করে। এখানে কঠোর শ্রেণিবিন্যাস কর্মীদের ক্ষমতায়নকে বাধাগ্রস্ত করে। এটি দাতা-চালিত কার্যক্রমের ওপর নির্ভরতা বাড়ায়।

নিম্নলিখিত টেবিলটি এই প্রতিবেদনের মূল সমালোচনাগুলোকে গবেষণার প্রমাণের সঙ্গে মানচিত্রায়ণ করে। এটি পরবর্তী বিশ্লেষণের জন্য একটি সুস্পষ্ট কাঠামো তৈরি করে।

টেবিল ১: মূল সমালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রমাণ

| মূল সমালোচনা | গবেষণা প্রমাণ এবং সোর্স আইডি |

| লেনদেনমূলক মনোভাব | টিআইবি-এর প্রতিবেদন এবং এনজিও নেতাদের বক্তব্য, যেখানে ঘুষ এবং কর্মকর্তাদের জন্য অবৈধ সহায়তার অভিযোগ রয়েছে। |

| অকার্যকর প্রশিক্ষণ | মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণের অকার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা। জ্ঞান স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কর্মীদের জ্ঞানের অভাব এবং সীমিত সম্পদের বাধা নিয়ে গবেষণা। |

| কর্মীদের ক্ষমতাহীনতা | টিআইবি-এর প্রতিবেদনে স্বজনপ্রীতি এবং একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চিত্র। কঠোর শ্রেণিবিন্যাসের অনুসরণ এবং কর্মীদের ক্ষমতায়নের অভাব নিয়ে গবেষণা। |

| দাতা-চালিত কার্যক্রম | দাতা নির্ভরতাকে একটি “দুই-মুখো তলোয়ার” হিসেবে বিশ্লেষণ। “জবাবদিহিতার ত্রি-সমস্যা” নিয়ে গবেষণা, যেখানে দাতাদের প্রতি জবাবদিহিতা সুবিধাভোগীদের প্রতি জবাবদিহিতাকে ছাপিয়ে যায়। |

এনজিও-সরকার সহযোগিতা বিশ্লেষণ: ‘লেনদেনমূলক’ সমস্যা

অস্বস্তিকর সহযোগিতার ইতিহাস

বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের এনজিও খাতের মধ্যে সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবেই জটিল এবং প্রায়শই টানাপোড়েনযুক্ত। মূলত, এই সম্পর্ককে সহযোগিতা, নিয়ন্ত্রণ এবং কখনও কখনও একটি “দড়ি টানাটানি” খেলা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্রুত বর্ধনশীল এই খাতকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার ১৯৭৮ সালে ‘বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) প্রবিধান অধ্যাদেশ’ এবং এর সম্প্রসারণ হিসেবে ১৯৮২ সালে আরও কিছু আইন প্রবর্তন করে। এই নিয়ন্ত্রক কাঠামোর চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (NAB) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি বিদেশী অনুদান গ্রহণকারী স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর প্রাথমিক যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

আমলাতান্ত্রিক ও আর্থিক যোগসূত্র: লেনদেনের বাস্তবতা

সরকারি কর্মকর্তারা এনজিও প্রোগ্রামকে ব্যক্তিগত সুবিধার সুযোগ হিসেবে দেখেন। বস্তুত, এই সমালোচনাটি কাঠামোগত দুর্নীতি এবং আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতার প্রমাণ দ্বারা জোরালোভাবে সমর্থিত। এনজিও নেতারা নিজেরাই বিভিন্ন সরকারি বিভাগে, যেমন ডিসি অফিস, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সাধারণ প্রশাসনে ব্যাপক দুর্নীতিকে তাদের কার্যকর কার্যক্রমের “সবচেয়ে বড় বাধা” হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর একটি সমীক্ষা এটিকে সমর্থন করে। এখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে এনজিওগুলোকে প্রায়শই “এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর (এনজিওএবি) কর্মকর্তাদের ঘুষ দিতে বাধ্য করা হয় তাদের তহবিল ছাড়ের জন্য”। আরও অভিযোগের মধ্যে রয়েছে কর্মকর্তাদের “অরিয়েন্টেশন” সেশনের জন্য যানবাহন, থাকা-খাওয়া বা সম্মানী দাবি করা। এগুলি সহযোগিতার বিনিময়ে অনানুষ্ঠানিক সুবিধা প্রত্যাশার একটি সংস্কৃতি প্রমাণ করে।

কর্মসূচির কার্যকারিতা: “ওয়ার্কশপ” ছাড়িয়ে টেকসই প্রভাবের দিকে

সক্ষমতা-বৃদ্ধি: গুরুত্বের চেয়ে বেশি আনুষ্ঠানিকতা

এনজিও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অকার্যকারিতা নিয়ে যে সমালোচনাগুলো রয়েছে, তা গবেষণা দ্বারা ব্যাপকভাবে সমর্থিত। যদিও তারা সংখ্যায় বেশি, তারা প্রায়শই অকার্যকর। তাদের কার্যকর ফলো-আপের অভাব রয়েছে। নথিগুলোতে “মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত সক্ষমতা-বৃদ্ধি কর্মসূচির” অভাব তুলে ধরা হয়েছে। এখানে বিদ্যমান প্রশিক্ষণকে প্রায়শই “তেমন কার্যকর নয়” বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দাতা-চালিত চাহিদা এবং স্থানীয় প্রয়োজনের অবমূল্যায়ন

বিদেশী তহবিলের উপর ব্যাপক নির্ভরশীলতাকে প্রায়শই এনজিও খাতের জন্য একটি “দুই-মুখো তলোয়ার” হিসেবে বর্ণনা করা হয়। একদিকে, এটি বড় আকারের প্রকল্পগুলোকে সম্ভব করে তোলে। এটি জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখে। অন্যদিকে, এটি এমন একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করে যা তহবিল সুরক্ষিত করার উপর অত্যধিক জোর দেয়। এই গতিশীলতা সংস্থাগুলোকে দাতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য প্রতিবেদনে তাদের অর্জনগুলোকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখাতে উৎসাহিত করতে পারে। এর ফলে তাদের কাজের প্রকৃত প্রভাব ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়। এটি জনসাধারণের বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ন করে। এটি অন্যান্য আন্তর্জাতিক দাতা-নির্ভর উদ্যোগের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সাফল্যে এবং ব্যর্থতা

এনজিও কার্যক্রমের একটি ব্যাপক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এই খাতের কার্যকারিতা সর্বত্র এক রকম নয়। কারণ, অকার্যকারিতার নথিভুক্ত ঘটনা থাকলেও, সফল, প্রভাবশালী কর্মসূচির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও রয়েছে। একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য এবং একটি নথিভুক্ত ব্যর্থতার তুলনামূলক চিত্র একটি প্রোগ্রামের প্রকৃত প্রভাব নির্ধারণকারী কারণগুলোকে তুলে ধরে।

টেবিল ২: কর্মসূচির ফলাফল: কেস স্টাডি সারসংক্ষেপ

| কর্মসূচির নাম | প্রধান অভিনেতা ও মডেল | ঘোষিত লক্ষ্য | প্রকৃত ফলাফল ও প্রভাব | মূল শিক্ষা |

| ব্র্যাকের যক্ষ্মা (টিবি) কর্মসূচি | মডেল: বিকেন্দ্রীভূত, কমিউনিটি-ভিত্তিক যত্ন, নারী “কমিউনিটি স্বাস্থ্য প্রমোটার” (স্বাস্থ্য সেবিকা) ব্যবহার করে। | যক্ষ্মার হুমকি মোকাবেলায় একটি সফল পদ্ধতির প্রবর্তন। | ৮০ মিলিয়ন মানুষকে কভার করতে সফলভাবে স্কেল করা হয়েছে। ২০০১ সালে ২৭% থেকে শনাক্তকরণের হার ৮২%-এ বেড়েছে। | একটি বিকেন্দ্রীভূত, কমিউনিটি-চালিত পদ্ধতি যা স্থানীয় নেটওয়ার্ক এবং মানব-কেন্দ্রিক নকশার উপর ভিত্তি করে তৈরি, তা কম-সম্পদের পরিবেশে এমনকি বিশাল, রূপান্তরকারী প্রভাব অর্জন করতে পারে। |

| বিদেশী-তহবিলযুক্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প | মডেল: মাটির বাঁধ (পোল্ডার) নির্মাণের সাথে জড়িত বড় আকারের অবকাঠামো প্রকল্প। | বন্যা, ঝড় এবং লবণাক্ততা থেকে ঝুঁকি কমানো। | অনিচ্ছাকৃত নেতিবাচক পরিণতি: জল সংকটের দুর্বলতা বাড়িয়ে দিয়েছে, ফসলের ক্ষতির চক্র, ভূগর্ভস্থ জল ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং মৎস্য সম্পদ হ্রাস। | উন্নয়নের একটি ওপর-থেকে-নিচের, প্রযুক্তি-কেন্দ্রিক পদ্ধতি, যা স্থানীয় জ্ঞান এবং প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন, তা প্রতি-উৎপাদনশীল এবং অসম ফলাফল বয়ে আনতে পারে। |

অভ্যন্তরীণ প্রশাসন, জবাবদিহিতা, এবং ক্ষমতাহীন কর্মীবাহিনী

শাসনের বিভাজন: অন্যকে ক্ষমতায়ন, নিজেদের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ

এনজিও খাতের মধ্যে কঠোর শ্রেণিবিন্যাস এবং কর্মীদের ক্ষমতাহীনতা সম্পর্কে প্রচলিত উদ্বেগ একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয়। গবেষণা এটি নিশ্চিত করে যে বাংলাদেশের এনজিও খাতের মধ্যে কঠোর শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির অনুসরণ এনজিওগুলোর নিজেদের এবং তাদের কর্মীদের প্রতি জবাবদিহিতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

জবাবদিহিতার ত্রি-সমস্যা: পৃষ্ঠপোষক বনাম গ্রহীতা

এনজিওগুলোর মুখোমুখি অভ্যন্তরীণ এবং কর্মসূচিগত চ্যালেঞ্জগুলো তাদের জবাবদিহিতার মৌলিক উত্তেজনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আর তাই, গবেষণা এটিকে একটি ত্রি-সমস্যা হিসেবে রূপ দেয়। এখানে এনজিওগুলোকে তিনটি স্বতন্ত্র পক্ষের কাছে জবাবদিহিতা বজায় রাখতে হয়। এই পক্ষগুলো হলো তাদের পৃষ্ঠপোষক (দাতা এবং সরকার), তাদের গ্রহীতা (সুবিধাভোগী), এবং নিজেদের (অভ্যন্তরীণ প্রশাসন)। বিশ্লেষণ ইঙ্গিত করে যে পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি জবাবদিহিতা একটি “প্রায় সন্তোষজনক অবস্থায়” রয়েছে। কারণ দাতারা তাদের তত্ত্বাবধানে “আরও কৌশলগত” হন। তারা বিস্তারিত নির্দেশিকা ও নিবিড় ফলো-আপ ব্যবহার করে সম্মতি নিশ্চিত করেন।

বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ: বাংলাদেশের এনজিও খাত

বিদেশী তহবিল: দুই-মুখো তলোয়ার

বিদেশী তহবিলের প্রবাহ বাংলাদেশে একটি রূপান্তরকারী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এটি বড় আকারের প্রকল্পগুলোকে সম্ভব করেছে এবং দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায় উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে। তবে, এটি একটি “দুই-মুখো তলোয়ার”। সবচেয়ে সাম্প্রতিক অর্থবছরে (FY25), এনজিওগুলোর জন্য বিদেশী অনুদান একটি রেকর্ড উচ্চতা Tk9,220 কোটিতে পৌঁছেছে।

আঞ্চলিক তুলনা: দক্ষিণ এশিয়ার অভিজ্ঞতা

বাংলাদেশে পর্যবেক্ষণ করা চ্যালেঞ্জ এবং গতিশীলতাগুলো কোনো অনন্য ঘটনা নয়। বরং, একটি তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে যে একই ধরনের অনেক সমস্যা — যেমন সরকারের সঙ্গে টানাপোড়েন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দাতা নির্ভরতা — দক্ষিণ এশিয়ার এনজিও জুড়ে প্রচলিত। যা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে ভিন্নভাবে প্রকাশ পায়।

টেবিল ৩: নিয়ন্ত্রক ও তহবিল পরিবেশের তুলনামূলক চিত্র

| দেশ | নিয়ন্ত্রক পরিবেশ | দাতা নির্ভরতা | উদাহরণ |

| বাংলাদেশ | সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণমূলক মনোভাব, যার ফলে আমলাতান্ত্রিক বাধা সৃষ্টি হয়। | উচ্চ। এনজিওগুলো বিদেশী অনুদানের উপর নির্ভরশীল। | এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (NAB) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। |

| ভারত | কঠোর নিয়ন্ত্রক আইন (যেমন, FCRA), যা বিদেশী তহবিলকে সীমাবদ্ধ করে। | মাঝারি থেকে উচ্চ, কিন্তু দেশীয় তহবিল বাড়ছে। | বৈদেশিক অনুদান (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১০। |

| পাকিস্তান | কঠোর পর্যবেক্ষণ এবং সন্দেহ, প্রায়শই জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে। | মাঝারি। আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর উপর নজরদারি। | এনজিওগুলো প্রায়শই “সরকারের ছায়া” হিসেবে কাজ করে। |

পুনরুজ্জীবিত খাতের জন্য সুপারিশ: বহু-পক্ষীয় দৃষ্টিভঙ্গি

সরকারি স্টেকহোল্ডারদের জন্য

- আমলাতন্ত্রকে সরলীকরণ: সরকারের উচিত “অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র” এবং আমলাতান্ত্রিক বাধা চাপানোর পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণের একটি আরও কৌশলগত পদ্ধতির উপর মনোযোগ দেওয়া। সরকারি নীতি ও সংস্কার নিয়ে আরো জানতে পারেন।

- নিয়ন্ত্রণ থেকে সহযোগিতার দিকে: সরকারের উচিত এনজিওগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাহ্যিক সত্তা হিসেবে না দেখা। বরং জনসাধারণের পরিষেবার সহ-নির্মাতা হিসেবে দেখা।

- সংলাপ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা: এনজিও কনসালটেটিভ কাউন্সিলের মতো বিদ্যমান ফোরামগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা উচিত। এটি সরকারি কর্মকর্তা এবং এনজিও নেতাদের মধ্যে খোলা, দ্বিমুখী সংলাপের একটি স্থান তৈরি করবে।

এনজিওদের জন্য

- অভ্যন্তরীণ প্রশাসন শক্তিশালী করা: এনজিওগুলোর উচিত স্বজনপ্রীতি, একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আর্থিক স্বচ্ছতার অভাবের মতো সমস্যাগুলোকে সক্রিয়ভাবে মোকাবেলা করা। এগুলি খাতের সুনামকে ক্ষুণ্ন করেছে।

- সুবিধাভোগীদের প্রতি জবাবদিহিতা বাড়ানো: পৃষ্ঠপোষক-চালিত জবাবদিহিতা মডেলকে প্রতিহত করতে, এনজিওগুলোকে প্রকৃত পদ্ধতি তৈরি করতে হবে। এই প্রক্রিয়াগুলো কর্মসূচি ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নে সুবিধাভোগীদের জড়িত করবে।

- স্বনির্ভরতাকে গ্রহণ করা: বিদেশী সাহায্যের উপর উচ্চ নির্ভরতা থেকে আসা দুর্বলতা কমাতে, এনজিওগুলোর উচিত বিকল্প তহবিল মডেল অন্বেষণ করা। যেমন, বাণিজ্যিক বা সামাজিক উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করা। এর লাভ উন্নয়ন কর্মসূচিতে পুনরায় বিনিয়োগ করা যাবে।

দাতাদের জন্য

- তহবিল পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা: দাতাদের উচিত স্বল্পমেয়াদী, প্রকল্প-ভিত্তিক তহবিল মডেল থেকে দীর্ঘমেয়াদী, আরও নমনীয় পদ্ধতির দিকে সরে আসা। যা দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল এবং স্থানীয় মালিকানাকে অগ্রাধিকার দেয়।

- স্থানীয় অংশীদারদের ক্ষমতায়ন: দাতাদের উচিত আরও বেশি তহবিল সরাসরি ছোট, তৃণমূল পর্যায়ের এনজিওগুলোর কাছে চ্যানেল করা। এগুলি স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে আরও বেশি সংগতিপূর্ণ হতে পারে।

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের নীলনকশা

বাংলাদেশের এনজিও খাতের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ অত্যন্ত সক্ষম খাতের ধাঁধা প্রকাশ করে। এটি গভীরভাবে এমবেডেড কাঠামোগত ত্রুটি দ্বারা সীমাবদ্ধ। সরকারি কর্মকর্তাদের উত্থাপিত সমালোচনাগুলো — লেনদেনমূলক সম্পর্ক, অকার্যকর প্রশিক্ষণ, এবং দাতা-চালিত এজেন্ডা — কোনো বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। বরং, এটি এমন একটি ইকোসিস্টেমের আন্তঃসংযুক্ত লক্ষণ যেখানে ভুলভাবে সাজানো প্রণোদনা, আমলাতান্ত্রিক বাধা এবং অনিশ্চিত তহবিল অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলো সত্ত্বেও, বাংলাদেশের এনজিও খাতের সম্ভাবনা অপরিসীম। ব্র্যাকের যক্ষ্মা কর্মসূচির মতো উদ্যোগগুলোর নথিভুক্ত সাফল্য তা প্রমাণ করে। এই উদ্যোগগুলো স্থানীয় কমিউনিটি নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে জাতীয়-পর্যায়ের প্রভাব অর্জন করেছে। এটি দেখায় যে যখন উন্নয়ন মডেলটি স্থানীয় বাস্তবতা এবং মানব পুঁজির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় তখন কী সম্ভব। সুতরাং, এই সম্ভাবনাকে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করতে হলে, সকল স্টেকহোল্ডারদের জন্য অনুশীলন এবং মানসিকতায় মৌলিক পরিবর্তন অপরিহার্য।